Los libros de fonética y fonología histórica están llenos de palabras que ilustran las leyes fonéticas y sus excepciones. Muchas son poco frecuentes en los textos, como SARTAGINE > sartén, DEFENSA > dehesa, SEMITA > senda… Sin embargo, las palabras y morfemas más comunes, que aparecen en cualquier texto que se proponga para un comentario filológico, nos permiten también comprender e ilustrar la evolución de los sonidos y las grafías. Esta entrada pretende mostrar cómo pueden utilizarse palabras como haber, hacer, pensar, así… para comentar y datar un texto.

Las palabras se han elegido tomando las formas más usuales de un texto medieval del siglo XIII y seleccionando, dentro de las más frecuentes, aquellas de etimología no dudosa que permiten ilustrar las principales leyes fonéticas y rasgos de la fonología y escritura medievales y modernas.

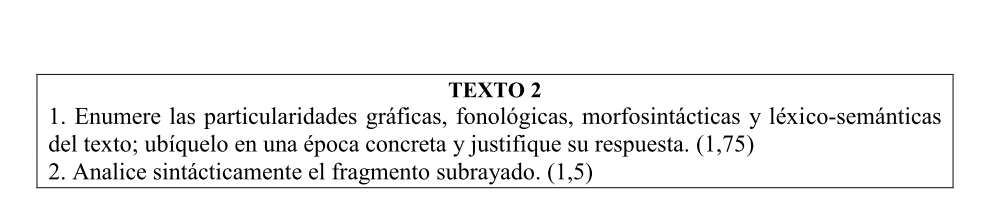

-á < verbo HABERE: nos permite comentar:

-el tiempo futuro (-ía el condicional) y el abandono del futuro latino, puesto que AMARE + HABEO es una forma analítica que sustituye al futuro de tipo AMABO (amaré),

-la posibilidad de que aparezcan clíticos entre el verbo y el á/ha y la progresiva desaparición de esta posibilidad,

-también, si ha/a aparece como forma verbal independiente, se puede comentar si presenta o no h- inicial. El verbo haber se escribía con frecuencia sin h- en la Edad Media, especialmente en el siglo XIII, pero la primera y tercera personas de singular de presente tendieron siempre a llevar h- con mayor frecuencia (para aumentar su «bulto» gráfico y/o para distinguirse de a preposición y e conjunción copulativa).

-aba < -ABA(M): nos permite comentar la lenición, concretamente la fricativización de las oclusivas sonoras intervocálicas. Toda -B- intervocálica latina pasará a -v- en castellano medieval, como amava, cantava, cavallo, aver… En la Edad Moderna se hará frecuente la confusión b/v en la manuscritura, pero no en la imprenta, donde durante los siglos XVI y XVII los editores conservaron regularmente -v-. Por desgracia, los textos de los siglos XVI y XVII están modernizados gráficamente en muchas ediciones actuales, y también aparecen modernizados en los textos propuestos en la oposición a profesorado de Secundaria. El morfema de imperfecto aparece en casi cualquier texto, por lo que es útil recordar analizarlo.

algo < ALIQUOT: permite ilustrar la sonorización de las sordas intervocálicas latinas (PTK > bdg, en este caso /K/ > /g/) y la síncopa o desaparición de la vocal postónica en las esdrújulas (ÁLIQUOT > la -i- cae).

ambos < AMBO. En la Edad Media puede aparecer como amos o como ambos. Nos permite comentar el resultado de -MB- latino, al igual que palabras menos frecuentes como paloma (< PALUMBU).

amigo < AMICUS. Permite comentar la lenición, concretamente la sonorización de las oclusivas sordas intervocálicas (PTK > bdg, en este caso /K/ > g).

ángel < ANGELUS, del griego, y este del hebreo. Permite comentar la existencia de préstamos, la influencia del latín eclesiástico, lleno de helenismos y hebraísmos…

animal < ANIMALIA. En la Edad Media puede aparecer como animalia (sustantivo femenino) o como animal, pero también existe la forma con metátesis alimaña (que procede de animalia). ANIMALIA es un sustantivo neutro plural, entendido en romance como femenino singular, como sucede con VOTA (plural de VOTUM) > boda.

aprisa < a + PRESSA-. En la Edad Media, la E breve tónica latina dio -ie-, y la -SS- intervocálica se conservó por lo general, por lo que se encuentra priessa y apriessa, con el sentido de ‘prisa’, ‘alarma’. Tiene una cronología diferente de las de otras -ie- que reducen a -i- (el diminutivo -illo o la palabra Castilla son dos buenos ejemplos), pues se encuentra aún priesa en el siglo XVIII en CODEA en textos cultos, y priesa y apriesa aparecen aún hoy en el DLE, que indica que son términos «desusados» y «Usados como vulgarismo». Pero (a)prisa/(a)prissa ya aparece muy temprano, y es frecuente en el siglo XV.

apuesto < APPOSITUS. Esta palabra frecuente en la Edad Media permite comentar la caída de la I postónica en una esdrújula, la simplificación de geminadas (PP > p) y la diptongación en -ue- de la O breve tónica latina.

árbol < ARBORE. Permite comentar la disimilación de dos -R-R en r-l (que también se da en cárcel < CARCERE) y la apócope o caída de -E final. En una esdrújula, la tendencia más habitual es a perder la vocal postónica, pero en algunos casos, como este o como virgen < VIRGINE, se da caída de la -E final (apócope).

así < SIC. La I larga (en latín vulgar, por tanto, cerrada) dará una i en castellano, en este caso tónica. El añadido de la a- es, según el Diccionario crítico etimológico de Joan Corominas, «una mera ampliación del cuerpo del adverbio, como en abés [que significa ‘con dificultad’ o ‘apenas’ y viene de VIX, con el mismo significado] o atanto, analógica de muchos adverbios y frases adverbiales como apenas, adur […] etc. También cita Corominas las muchas variantes: ansí, asín, asina, ansina…, por influjo de aún, non, bien, sin, según… Existe la variante «sí» en textos medievales, aunque puede ser difícil distinguirla de sí afirmación o incluso del si condicional. Corominas señala que suele encontrarse en frases desiderativas: «fijo, yo vos bendigo, sí faga el Criador» (Libro de Alexandre, 172a).

En la Edad Media, fue frecuente, pero nunca generalizado, escribir así con -ss-: assí. En los siglos XII y XIII la preeminencia de assí es clara, pero ya en el XIV es casi tan frecuente la forma así. Ansí, raro en los siglos XII-XIV, se desarrolló muchísimo durante los siglos XV y XVI, mientras que asín se dio de manera predominante en la zona oriental. Incluimos búsquedas de los cuatro elementos en el corpus CODEA para los diferentes siglos:

ayudar < ADIUTARE. ADIUTARE es un frecuentativo de ADIUVARE; los frecuentativos, derivados de verbos que normalmente presentan la forma -TARE en el infinitivo, se utilizaban para indicar acciones repetidas, y en latín vulgar con frecuencia sustituyeron al verbo original. Otro ejemplo es SALTARE, frecuentativo de SALIRE ‘bailar, bailar saltando’. D + I semiconsonántica (yod) dan como resultado la palatal media -y-. La -T- intervocálica sonoriza, como todas las oclusivas sordas en esa posición (PTK > bdg).

beber < BIBERE. En la Edad Media se escribe bever (o beuer). Se puede comentar el diferente resultado de B latina en castellano según sea inicial (se conserva) o intervocálica (pasa a -v- por un proceso de fricativización). Naturalmente, una vez comenzado el proceso de confusión gráfica (al perderse la distinción fónica) entre la b y la v, encontramos otras grafías, como vever, beber, etc. Morfológicamente, si BIBERE (3ª conjugación latina, la única con infinitivo esdrújulo) > beber (2ª conjugación) (a pesar de que lo más general es que si la vocal anterior es AEO > -er y si es IU > -ir) es porque la I de BIBERE es breve y por tanto ¡una e a todos los efectos en romance! En cambio VIVERE, también con infinitivo esdrújulo, dio vivir porque la I de VIVERE es larga, y por tanto cerrada y dio -i- en romance.

bueno < BONU-. Se puede mostrar con ello el mantenimiento de la B- inicial latina, al contrario de la intervocálica, que pasa a -v- (ver -aba). Llega a pasar incluso que la V- inicial latina pasa a b, como en la grafía medieval frecuente boz (VOCE), en boda (VOTA) o en basura (VERSURA, ‘las cosas que hay que tirar’). También se puede comentar la diptongación de O breve tónica latina en -ue- (prácticamente cualquier -ue- castellana es la diptongación de una O breve tónica latina).

caballero < CABALLARIUS. En la Edad Media se escribe cavallero (ver arriba lo que decimos sobre -aba). Con esta palabra pueden comentarse varias cosas: el destino de la -B- intervocálica latina (oclusiva sonora intervocálica pasa a ser fricativa sonora), lo que sucede con el morfema derivativo -ARIU- (> airu > ero) y el resultado de doble -LL- latina.

cabeza < CAPITIA. En la Edad Media se escribe cabeça. Con esta palabra puede comentarse la lenición, en este caso la sonorización de las consonantes oclusivas sordas intervocálicas (PTK > bdg, en este caso P > b), y la acción de la yod (la división silábica latina clásica CA-PI-TI-A pasa a CA-PI-TIA, donde la i semiconsonántica o yod asibila la /t/, y el conjunto pasa a una sibilante dental sorda, fricativa o más bien africada -momento oclusivo más final fricativo, ts-).

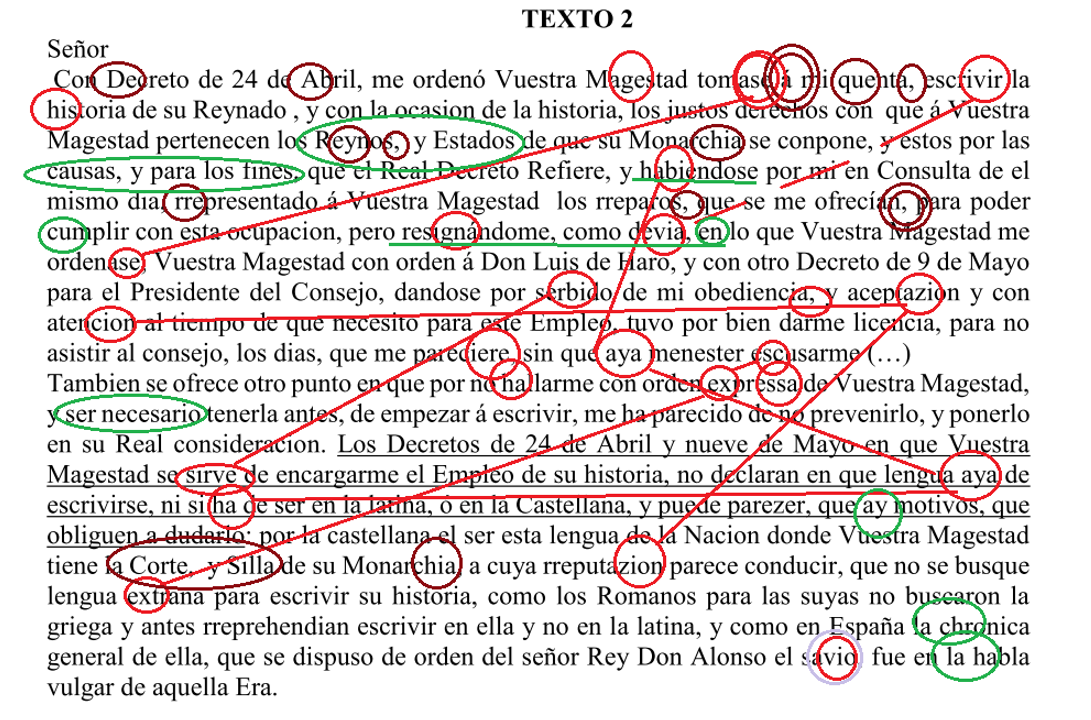

casa < CASA ‘cabaña, choza’. Es un término que permite comentar cómo algunas palabras del latín clásico como DOMUS ‘casa’ (o EQUUS ‘caballo’, LOQUI ‘hablar’, UXOR ‘esposa’) se pierden en el léxico patrimonial de algunas o todas las lenguas románicas, y esas realidades pasan a ser denominadas con otros términos. Casa permite además explicar cómo -S- intervocálica da -s- en castellano, una fricativa alveolar sonora intervocálica en castellano medieval (opuesta a -ss- intervocálica, que era sorda; ver para esto -se).

Castilla < CASTELLA (y castillo < CASTELLU-) son un caso de diptongación de E breve tónica latina (Castiella, castiello); posteriormente se redujo el diptongo (Castilla, castillo), como sucedió también con el diminutivo -ELLU > -iello > -illo. En el siglo XIV, en documentos no cancillerescos de CODEA, encontramos 24 casos de Castiella y 5 de Castilla (todos los de Castilla en documentos de Madrid, por cierto). En el siglo XV, 85 casos de Castilla y 6 de Castiella.

cielo < CAELU-. Con esta palabra puede explicarse cómo el resultado del diptongo AE latino fue en latín vulgar tardío una e abierta que tuvo, cuando era tónica, el mismo resultado que la de la E breve tónica (a pesar de que como diptongo AE era larga originalmente, su rasgo abierto la igualó al resultado de E breve cuando lo decisivo fonológicamente pasó de ser la longitud o cantidad a ser la apertura). En resumen: AE > e abierta, igual que E breve pasa a e abierta. E breve tónica > diptonga en ie en castellano (miles de ejemplos: tiene, miedo, siempre…), y también lo hace el resultado de AE tónica. Otro ejemplo del resultado AE tónica: QUAERIT > quiere. También puede ilustrarse el cambio de sonido de C- más E, I en latín: de una /k/ a una k adelantada, palatalizada, que en la Edad Media dio en castellano un sonido sibilante dental, y posteriormente se igualó con el resultado de S en algunas zonas del español y se transformó en un sonido interdental en otras.

consejo < CONSILIU-. Con esta palabra puede comentarse la acción de yod (la división silábica latina clásica CON-SI-LI-U pasa a CON-SI-LIU, donde la i semiconsonántica o yod palataliza la /l/, y el conjunto pasa a una sibilante prepalatal sonora, fricativa, algo como «dsh».

corazón < de un derivado del latín COR ‘corazón’. Quizá la forma que dio origen a corazón fue COR más los sufijos aumentativos -ACEU- y -ONE-, como dice Joan Corominas «por efecto del concepto medieval del corazón como sede de la valentía». Efectivamente, resulta necesario explicar por qué se dio probablemente en latín vulgar el uso de un aumentativo para sustituir el breve término latino original (COR), cuando lo más usual es que se usasen formas de diminutivos (-ÓLU- o -‘CULU-): AVIA > AVIOLA > abuela; APIS > APICULA > abeja; AURIS > AURICULA > oreja). En la Edad Media, se escribía coraçón, lo que indica una pronunciación sorda, aproximadamente ts (frente a z, que indicaba la sibilante dental sonora, algo como ds). El significado de coraçón incluye tanto el órgano como, tal como indica Corominas, el valor («ser de gran coraçón»). También derivado de COR es corada, con el significado de ‘entrañas de un animal’, pero también entrañas o corazón del ser humano. Así dice la General Estoria de Filomena:

assaz se movié la lengua e buscava palabras de mal e denostos que dixiés en tal fecho, mas diz quel non ayudava el pulmón nin la corada dont se levanta el respiramiento por ó se faze la palabra

creer < CREDERE. Puede ilustrarse, como en ver y en ser, la caída de la -D- intervocálica latina. En el caso de creer, no hubo un posterior paso de -ee- a -e-, al contrario de lo que ocurrió en estos otros dos verbos.

cuento < CONTU-. Esta palabra tiene más usos y significados en español medieval que en la actualidad, pues significa también la cuenta, la sucesión o el hecho de contar. Fonéticamente, muestra la diptongación de la O breve tónica en ue.

cuerpo < CORPU. Puede hablarse aquí del resultado de O breve tónica latina: el diptongo ue.

cuidar < COGITARE. La palabra cuidar significaba ‘pensar’, ‘creer’, ‘considerar’ en la Edad Media. No es extraño teniendo en cuenta que su étimo es COGITARE, la palabra de la famosa frase de Descartes cogito ergo sum (pienso, por tanto existo). En las palabras llanas de cuatro o más sílabas, es muy frecuente que caiga la vocal previa a la sílaba tónica (SEPT(I)MANA), pero aquí ha caído la consonante sonora intervocálica -G-. También ha sonorizado la -T- intervocálica (> d).

deber < DEBERE. En la Edad Media se escribía dever. Muestra la lenición, cómo la -B- intervocálica latina pasa a -v- en castellano, sufriendo un proceso de fricativización o fricatización (consonante sonora intervocálica oclusiva pasa a fricativa). La recuperación de la grafía -b-, aunque propuesta ya por la RAE en su primer diccionario (el de Autoridades, 1726-1739) no se generalizó entre las personas cultas hasta finales del siglo XVIII o principios del XIX.

decir, dijo < DICERE, DIXIT. En la Edad Media se escribía dezir, dixo. Esto nos permite encontrar contextos para comentar los pares c-ç/z (c-ç eran sibilantes dentales sordas y z era sonora, algo parecido a ts/ds) y x/j-g (x era prepalatal sorda y j-g prepalatales sonoras, algo semejante a sh/dsh). En la Edad Moderna, esta diferencia entre c-ç y z y entre x/j-g se perdió, pues desaparecieron los elementos sonoros y se igualaron con el sordo de su pareja. Esto significó que muchas personas empezasen a confundir los antiguos usos gráficos (que se basaban en una diferencia fónica), y podemos empezar a encontrar dezir y decir; dixo y dijo… Por supuesto, luego sucedió el cambio de lugar de articulación para x, j y g, que pasó de ser prepalatal a ser velar. Pero esto difícilmente se advertirá en un texto, aunque sabiendo la época se puede comentar.

duda, dudar < DUBITA /’dubita/, DUBITARE /dubi’tare/. En la Edad Media aparecen en general como dubda, dubdar. Duda se encuentra ocasionalmente escrito desde el siglo XIV, pero en el siglo XV aún hay en CODEA 59 casos de dubda frente a 40 de duda en documentos no cancillerescos, y los tres casos de documentos cancillerescos, más cuidados, son de dubda, con seguridad la grafía prestigiosa y fetén. Esta -b- es el resultado de la caída de la postónica en la esdrújula, sucedida tras la sonorización de la -T- intervocálica en -d-: ‘DUBITA > *’dubida > dubda. En el verbo, habría caída de la -i- pretónica (DUBI’TARE > dubi’dare > dubdar), como sucede en honrar < HONOR(A)RE.

dueña < DOMINA. Con esta palabra, que en la Edad Media significaba sobre todo ‘señora’ o ‘señora casada’, pueden explicarse la síncopa o pérdida de la vocal postónica en las esdrújulas (DOMINA /’do mi na/ > domna /’dom na/), la palatalización de NN y otros grupos (en este caso, M’N, donde ‘ marca la pérdida de la vocal) y la diptongación de O breve tónica latina en ue. También puede explicarse todo esto con la palabra DOMINU > dueño. Dómine (sustantivo con que se designaba al profesor de latín) es un cultismo y viene del vocativo de DOMINUS, sin duda por recibir estos profesionales las continuas llamadas de sus alumnos: ¡Dómine! (¡Señor!, tengo una duda…).

edad < AETATE. Esta palabra bastante frecuente nos permite ilustrar una buena cantidad de fenómenos: lenición (concretamente sonorización de las oclusivas sordas intervocálicas, PTK > bdg), apócope (no extrema, sino la general que se produce si hay -n, -r, -l, -s, -d, -z + E («no le des arroz«), como en PANE > pan, MARE > mar, SALE > sal), monoptongación del diptongo latino AE > e. También puede comentarse, si se da el caso de que aparezca con h- (hedad), la frecuencia de la h- antietimológica, especialmente desde el siglo XIV (también se ve en horden < ORDINE y en otras palabras que no llevaban ni H- ni F- iniciales en latín).

escribir < SCRIBERE. En la Edad Media se escribía escrivir (o escriuir). Se puede ilustrar el resultado de S- líquida latina (esto es, la S inicial que va seguida de consonante), que nunca se mantiene en español sino que recibe un refuerzo o apoyo vocálico (otros ejemplos: SPECULU > espejo, SPIRITU > espíritu). Otro resultado es el de SCIENTIA, SCIPIO, SCAEVOLA > ciencia, Cipión, Cévola (estos últimos, nombres de generales romanos, en la forma en que aparecen en la Edad Media e incluso Moderna). También se ve la lenición, concretamente fricativización de -B- intervocálica (-B- > -v-). Aún en el siglo XVI la grafía escriv- para el verbo es general, con 112 apariciones con -v- y ninguna con -b- (de momento). Solo tengo en cuenta el verbo y no la palabra escribano porque ⇒

En la palabra escribano puede comentarse la dificultad de saber si se escribe con -v- o con -b- dado que suele abreviarse (por ejemplo como sno): ¿qué forma habría escrito la persona si no la hubiera abreviado? Muchas veces es imposible saberlo.

eso, ese, esa < IPSE. Permite comentar el desarrollo de este elemento desde un pronombre latino con el significado de ‘él mismo’, además de la oposición -ss-/-s-. La grafía habitual en la Edad Media es esse, essa, esso, aunque hay que reconocer que desde el siglo XIV tampoco es raro ese, eso, esa, como puede verse en CODEA con una búsqueda esse/ese, por ejemplo.

física < PHYSICA. Esta palabra, que en la Edad Media denominaba en general a la medicina, así como físico (‘médico’), permiten comentar la variación en castellano medieval y moderno entre la grafía ph/f (la ph en latín procedía de la fi griega), la falta de caída de la postónica -I- (a pesar de tratarse de una esdrújula) o la conservación de -C- (no sonoriza), fenómenos que señalan que esta palabra es un cultismo.

fuerza < FORTIA. Se puede comentar aquí la existencia de yod, o i semiconsonántica, que modifica la T asibilándola cuando IA pasa de ser un hiato (con i núcleo de sílaba) a un diptongo. Dentro de los tipos de yod que distingue Menéndez Pidal, se trata de una yod primera, la más antigua. Además, O breve tónica diptonga en ue (sin que este tipo de yod lo impida). ¿Más cosas? Sí: el hecho de que F- se conserve (lo hace ante ue: fuente, fuerza, fuego) y no dé aspirada.

gramática < GRAMMATICA. Esta esdrújula no pierde su -I- postónica, ni la -C- intervocálica sonoriza. Estamos ante un cultismo, aunque soluciones evolucionadas se encuentran en algunos textos medievales (gramatga).

haber < HABERE. En la Edad Media solía aparecer con -v- y sin h (aver/auer). Con h- aparecen sobre todo la primera persona (he) y la tercera (ha). Desde mediados del XIV, se va a hacer más frecuente la aparición de h- en otras formas del verbo. La -v-, resultado general de -B- intervocálica latina, se mantiene (con vacilaciones gráficas en muchas personas, especialmente en los siglos XVI y XVII) hasta ¡los primeros tomos del Diccionario de autoridades! En el tomo en que haber es lema, se lo replantearon y decidieron que, como el étimo latino llevaba B, la palabra española debería llevarlo también (a pesar de toda la tradición medieval y de los hermanos románicos, como avoir).

hablar < FABULARE. Con esta palabra, pueden comentarse varios fenómenos. Por una parte, cómo un verbo latino como LOQUOR ‘hablar’ desapareció en castellano medieval y el concepto se expresó con una palabra derivada de FABULARE ‘inventar, contar mentiras’. Por otra, hechos fonéticos: F- inicial latina da /h/ (aspiración), expresada en la Edad Media mediante la grafía f-. Como palabra llana de cuatro sílabas, FÀBULÁRE tenía un acento principal (en la segunda A) y uno secundario (en la primera), lo que deja la -U- muy debilitada: desaparece. Por último, se pierde por apócope la -E final, como sucede en todos los infinitivos.

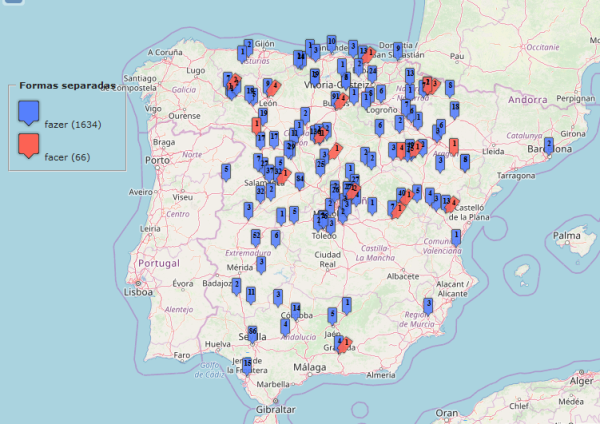

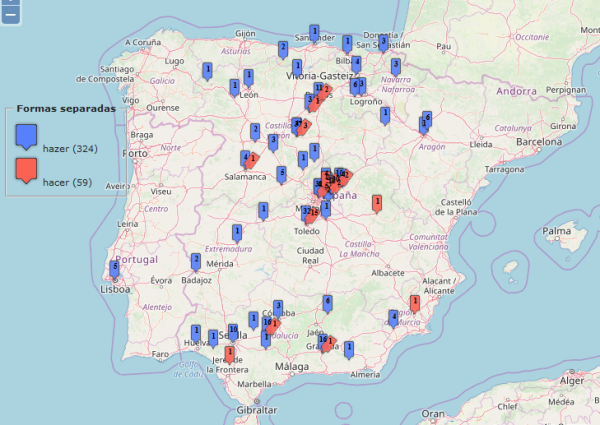

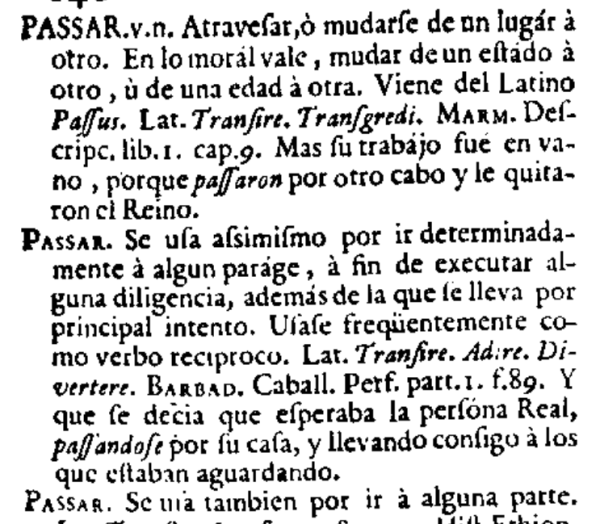

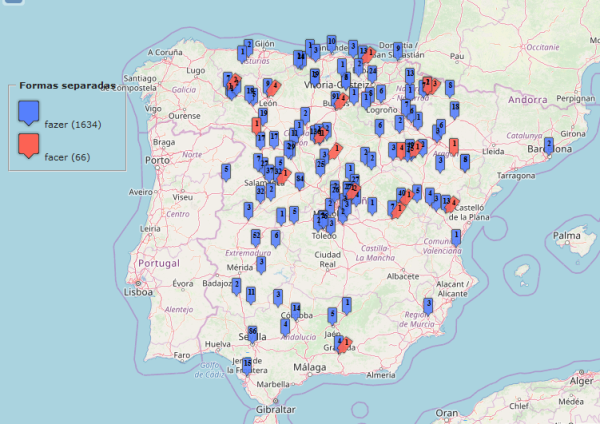

hacer < FACERE. La -C- intervocálica latina seguida de e (o i), que en época clásica se pronunciaba como /k/, se fue asibilando en latín oral (vulgar) tardío, y en la Edad Media castellana se había convertido en una sibilante dental sonora que se escribía con -z-. fazer/hazer fue durante la Edad Media y el siglo XVI la forma más usada, como puede verse en las imágenes de estas búsquedas en CODEA: azul es fazer en el primer mapa (todos los siglos, pero hay formas medievales por la grafía inicial f-) y hacer en el segundo (siglo XVI), y rojo facer en el primer mapa (todos los siglos, pero hay formas medievales por la grafía inicial f-) y hacer en el segundo (siglo XVI). En el siglo XVII, hacer es ya más frecuente que hazer en el mismo corpus (106 casos frente a 67).

hasta < HATTA. Esta preposición es un arabismo, deriva de una H- inicial, una fricativa velar «silbante». El hecho de que aparezca escrito como fasta (con f- inicial) muestra que en la Edad Media la pronunciación de la F- inicial latina era, al menos en el habla, una fricativa h-: «fermoso» /her’mozo/, «fumo» /’humo/. (Quizá el caso era diferente con los textos en castellano leídos en voz alta, que al menos hasta algún momento pudieron pronunciarse como f-). Por tanto, se demuestra también que f- era la manera de representar gráficamente un sonido fricativo velar (pues la h-, que aparecía en hombre, he, etc., procedente de H- inicial latina, no sonaba). Para más sobre el resultado de F- y H-, ver hombre, hembra, hermoso, hijo, haber…

hecho < FACTU. Con esta palabra, en la Edad Media escrita fecho (y con pronunciación aspirada), podemos ilustrar tanto la evolución de F- inicial latina como la yod cuarta: FACTU > faitu > feito > fecho, con 1) sonorización de la -C- implosiva o final de sílaba (que se convierte en yod), 2) cierre de -A en e por efecto de la yod, 3) palatalización de T por efecto de la yod. Lo mismo sucede con LACTE > leche.

hembra < FEMINA. Permite ilustrar varios fenómenos: el resultado de F- inicial latina (como hermoso, hallar, hablar, hacer o hijo), la síncopa o caída de la vocal postónica en las esdrújulas (‘FE MI NA > ‘FEM NA) y el resultado del grupo secundario M’N (donde ‘ representa la caída de un sonido, y «secundario» hace referencia a que no es un grupo existente en latín) > mbr, como también puede verse en hombre, hombro y hambre, por ejemplo.

hermoso < FORMOSU-. Permite ilustrar el resultado de F- inicial latina. Parece que FERMOSU como variante de FORMOSU (derivado de FORMA ‘hermosura’) se dio ya en latín. En la Edad Media se escribió regularmente fermoso, hasta que en el siglo XV empezó a abrirse camino la grafía h- para las aspiradas procedentes de F- inicial latina.

hijo < FILIU. Permite ilustrar la acción de yod tras la conversión en diptongo de un hiato latino. ‘FI LI U > ‘FI LIU > acción de yod > prepalatal sonora (el paso a velar sorda es posterior a la Edad Media). También la F- inicial latina, que se realizó como aspirada desde los comienzos del castellano, aunque se escribió como f- durante toda la Edad Media (ver hermoso, hecho, hasta o hablar).

hombre < HOMINE. Permite ilustrar la síncopa de la vocal postónica en las esdrújulas (siempre que la vocal postónica no sea A): ‘HO MI NE > ‘HOM NE. También hay que comentar el resultado del grupo secundario M’N (surgido por esta síncopa), que es -mbr- pero persistió como -mn- durante buena parte de la Edad Media: omne/ombre. En los documentos escritos de 1400 a 1500, el corpus CODEA presenta aún 79 casos de omne frente a 6 de ombre y 3 de hombre. En cambio en los del siglo XVI hay 24 casos de hombre y ombre frente a ya solo 9 de omne/homne, y estos todos en documentos reales (más conservadores). Además, es una ocasión de comentar el resultado de H- inicial latina. En la Edad Media era muy frecuente no escribirla. Por ejemplo: miramos en CODEA homne/hombre/omne/ombre para los siglos XIII, XIV, XV y XVI, cogiendo pares sin/con h-: siglo XIII, 150 casos sin h- y 7 con h-. Siglo XIV, 105 casos sin h- y 6 con h-. Siglo XV, 84 casos sin h- y 3 con h-. Siglo XVI, 14 casos sin h- y 19 con h-. Con el tiempo, se recupera la h- inicial, pero en esta palabra mucho más lentamente que en otras.

huerto < HORTU-. Se puede comentar la diptongación de O breve tónica (solo cuando es tónica: hortelano). La H- inicial latina se perdía con mucha frecuencia en la escritura castellana (ver hombre, haber), pero aquí su conservación gráfica quedó apoyada porque su presencia ayuda al lector a comprender que la -u- es una vocal (sin ella, podría pensar: ¿qué es esta palabra verto?, pero con la h- sabe que es /’uerto/; esto pasa porque se escribían igual la u y la v).

-illo < -ELLU. El diminutivo procedente de -ELLU fue el más frecuente en castellano medieval e incluso moderno. Al principio, encontramos -iello, por diptongación de E breve tónica; luego la forma reducida -illo. En los textos medievales, se encuentra -iello de manera bastante general hasta el siglo XIV, cuando se abre paso -illo. La reducción -ie- > -i- se ve también en (a)priesa > (a)prisa y en Castiella > Castilla.

letra < LITTERA. Pueden verse en esta palabra el resultado de I breve latina > e; la simplificación de las dobles intervocálicas por lenición (TT > t) y la caída de la vocal postónica en las esdrújulas (la -E- desaparece).

lumbre < LUMINE. Una etimología que me encanta. Como en el caso de hembra, hombre y hombro, la caída de la vocal postónica en la esdrújula da un grupo secundario M’N que se resuelve como -mbr-, en unas palabras antes que en otras.

-mente < MENTE. Este elemento, formante de adverbios sobre la base del adjetivo en femenino, tuvo muy diversas formas en los textos medievales, que pueden ayudar a comentar y datar los textos: mientre, miente, mente, escritos con frecuencia separados del adjetivo. En el siglo XIII es muy frecuente -mientre, que se va haciendo más raro en el XIV y es residual en el XV:

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

La forma -miente, infrecuente aún en el XIII, se populariza en el XIV, pero en el siglo XV es ya rara.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Por fin -mente aparece muy rara vez en el XIII, se populariza en el XIV, pero es en el XV donde se convierte, realmente, en la única forma del adverbio.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

meter < MITTERE. Este verbo permite comentar la lenición (doble consonante intervocálica simplifica, -TT- > -t-) y el resultado de I breve latina (> e), además de la caída de la -E final del infinitivo por apócope.

milagro < MIRACULU-. Esta palabra permite comentar la lenición (concretamente la sonorización de oclusivas sordas intervocálicas: C > g), la síncopa de postónica (las palabras esdrújulas pierden con mucha frecuencia la vocal postónica, *mirágolo > miraglo) y la metátesis (cambio de orden, suele afectar a las líquidas r/l: miraglo > milagro).

mismo < MEDESIMU. Esta palabra permite ilustrar la síncopa o desaparición de la vocal postónica (siempre que no sea A: ORPHANU > huérfano) en las esdrújulas: MEDÉSIMU > mesmo > mismo. En la Edad Media e incluso en la Moderna conviven mesmo (forma más antigua) y mismo.

moro < MAURU. Esta palabra permite ilustrar la monoptongación de AU en o (también puede verse en TAURU- o AURU-).

muerte < MORTE. De esta palabra puede comentarse el resultado de -O- breve tónica latina (diptonga en ue en castellano). El hecho de que sea una palabra femenina (en oposición, por ejemplo, a las lenguas germánicas, donde era masculina) fomenta que se la personifique como una mujer.

nombre < NOMINE. Como en hombre, hembra, hambre, lumbre, nombre es un caso en que cae la vocal postónica en una esdrújula (NOMINE > nomne) y el grupo secundario M’N resultante acaba dando -mbr-.

nuevo < NOVU. Esta palabra nos permite comentar la diptongación de O breve tónica latina en ue y la conservación como -v- de la -V- intervocálica latina (a veces se conserva, a veces cae: RIVU > río). En los siglos XVI y XVII, como resultado de la falta de distinción entre la pronunciación de b y v, se da frecuentemente confusión gráfica y encontramos muchas veces nuebo: en CODEA nuevo+nueva+nuevos+nuevas suman 190 casos en los siglos XVI y XVII, menos que los 231 casos de nuebo+nueba+nuebos+nuebas.

obra < OPERA. En esta palabra pueden mostrarse la sonorización de las oclusivas sordas intervocálicas (PTK > bdg, en este caso P > b) y la posterior caída de la vocal postónica en palabra esdrújula (OPERA > *obera > obra).

oro < AURU. Como en el caso de MAURU > moro, puede ilustrarse la monoptongación del diptongo latino AU en o, pasando por una fase de cierre de A: AU > ou > o.

otro < ALTERU. AL- inicial dio, por vocalización de L final de sílaba, el diptongo au-, que monoptongó en o como sucedió con los diptongos AU primarios (es decir, los que ya existían en las palabras latinas no modificadas). Como palabra esdrújula, perdió la -E- postónica.

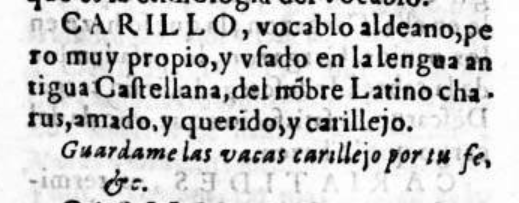

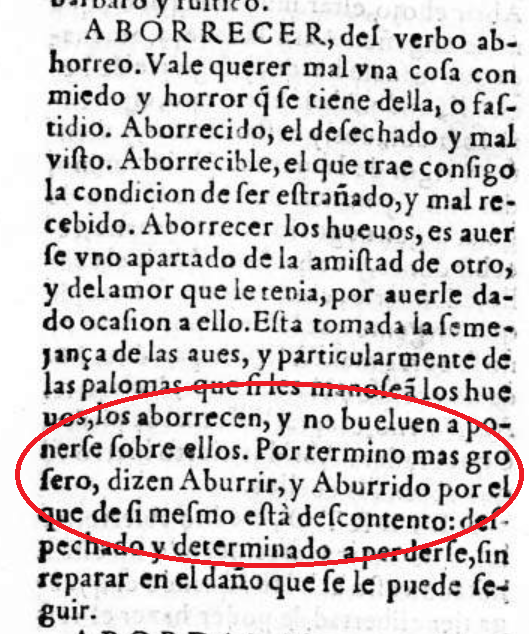

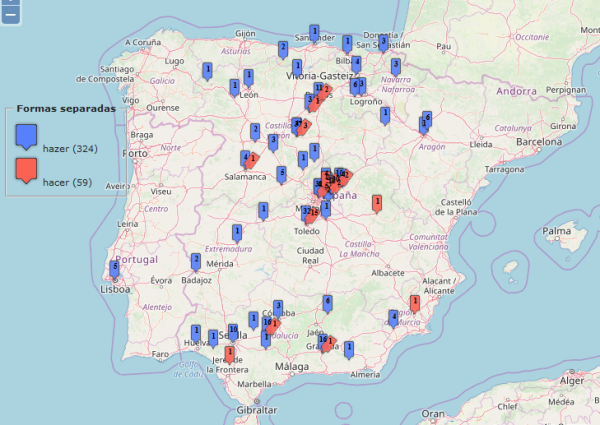

pasar < PASSARE. Un verbo con multitud de significados en español actual y en toda la historia de la lengua, pasar se escribió con frecuencia con -ss-, y esta grafía llega al Diccionario de autoridades (imagen). Sin embargo, la grafía pasar no fue inhabitual ni siquiera en la Edad Media. En 1780, en la primera edición del DRAE, la Academia propuso escribir pasar ya con una sola -s-, pues eliminó la doble ss.

pensar < PENSARE. Se suele considerar un cultismo, una palabra que no ha cumplido la evolución fonética a la que parecía destinada por su forma, según las leyes fonéticas que operan en una lengua, pues el resultado de -NS- es -s- (sonora), por ejemplo en SENSU > seso. Por su significado (procesos mentales), no es raro que se trate de un cultismo. La palabra latina significaba originalmente ‘pesar’; de ahí, por metáfora, el significado actual de pensar: reflexionar, sopesar una cosa. Pesar, por cierto, tiene el mismo étimo.

poder < procede del latín vulgar POTERE. El infinitivo en latín clásico era POSSE, pero POTERE se creó sobre formas de este verbo con -T-, como POTES ‘tú puedes’ o POTUI ‘pude’, como explica el DLE. El proceso de sonorización de las sordas intervocálicas llevó a la -T- a convertirse en -d-. En las formas verbales en que la sílaba de -o- es tónica, puede comprobarse la diptongación de O breve tónica (puedes, puedan, etc.).

profeta < PROPHETA < griego προφήτης. Las palabras con φ griega son transcritas en latín con PH, que en castellano se pronunció como /f/ y se escribió bien con ph, bien con f. Es característico de esta palabra en el castellano medieval su género femenino, aunque se refiera a hombres:

segunt las profetas dixeron: «Mucho son honrrados los tus amigos, Dios»

Samuel. ysayas. iheremias. Ezechias. Daniel. Joel. Annos. Abdias. Jonas. Mechias. Mauri. Abacuc. Sofonias. Ageus. Zacharias. Moyses. Josue. Aaron. Dauid. & por todas las prophetas. que annunciaron el auenimiento de messias»

También existía, sin embargo, la palabra con género masculino.

pueblo < POPULU. Esta palabra permite comentar tres grandes fenómenos de cambio del latín al castellano: la sonorización de las oclusivas sordas intervocálicas (-P- pasa a -b-), la caída de la vocal postónica en las esdrújulas (-U- desaparece) y la diptongación de la O breve tónica (O pasa a ue).

pugnar < PUGNARE. Hoy pugnar es una palabra inhabitual, del ámbito formal. En cambio, en la Edad Media puñar, derivado también de PUGNARE, era una forma muy frecuente, con el significado de «luchar por» o «intentar»: «fuemos a estos logares e puñamos en saber verdat», «Quando los vieron los romanos, fueron muy espantados e puñaron de defender su çibdat». -GN- > ñ, escrito con nn y luego con n con lineta superpuesta (origen de ñ), en uno de los contextos fónicos que se considera pertenecen a la yod segunda, subgrupo segundo (GN, NG, N+yod > palatal nasal).

púrpura < PURPURA, que a su vez < griego πορφύρα. Como cultismo, se conserva como esdrújula, sin perder la vocal postónica, que suele desaparecer en las esdrújulas. La adaptación de φ como P fue usual en una época, aunque préstamos más tardíos del griego al latín se adaptaron, más fielmente, con PH. A pesar de su forma actual, igual al étimo latino, tuvo diferentes variantes en castellano, entre las que pueden destacarse algunas con cambio R > l por disimilación R-R > r-l, con cambio U > o e incluso ocasionalmente con desaparición de la -U- postónica: pórpola, pórpora, porpra (esta última en la zona oriental).

saber < SAPERE. La -P- intervocálica latina sonorizó en -b-. Esta palabra castellana, por tanto, se escribió regularmente con -b- cuando las normas gráficas que distribuían b/v probablemente respondían a una realidad fonológica; más tarde se conservó esta grafía especialmente en aquellas personas que habían tenido una buena educación o instrucción en la escritura, pero apareció con fuerza saver. En CODEA, saver se encuentra desde el XV (muy raro) y es frecuente en el XVI (95 casos de saber frente a 39 de saver) y más en el XVII (41 casos de saber frente a 34 de saver); la tendencia remite algo en el XVIII, pero sigue siendo frecuente saver, a pesar de la opinión de la RAE: 29 casos de saver frente a 39 de saber en CODEA. Cf. haber para una palabra con -B- latina que dio -v- intervocálica.

-se < -SSE-: las formas de subjuntivo en -ese son muy frecuentes en los textos, y permiten valorar la grafía intervocálica -ss- (sorda en la Edad Media, /s/) como opuesta a -s- intervocálica (sonora en la Edad Media, /z/). Si hay casos de -se (casase, rogases, dixesen), esto es un síntoma de que la distinción ss/s está peligrando por una creciente confusión fonética que se aprecia en la escritura.

(Ojo porque que haya confusión en la pronunciación no implica que la haya en la escritura, como ahora no solemos olvidar la h de harina o de ahora; sin embargo, que la haya en la escritura es una indicación bastante buena de que existe confusión en la pronunciación. Ya sabemos que a > b no implica ⌉ a > ⌉ b, peeero sí es bastante probable también aquí que ⌉ b > ⌉ a, es decir: si hay confusión en la escritura (a) es que hay confusión en la pronunciación (b); si no hay confusión en la escritura (⌉ a) eso NO significa que no haya confusión en la pronunciación (⌉ b); si no hay confusión en la pronunciación (⌉ b) no tiene por qué haber confusión en la escritura (⌉ a), como ahora no vamos escribiendo caja como «gaja», salvo que pronunciemos gaja /’ga xa/).

seco < SICCU-. Muestra la evolución de I breve latina > e y la simplificación de las geminadas latinas: CC > c, BB > b, PP > p… como en CUPPA > copa, ABBATE > abad o aquí SICCU > seco.

semana < SEPTIMANA. En este polisílabo llano, se aprecia un fenómeno muy habitual en la evolución de este tipo de palabras del latín al español: la vocal de la sílaba entre la tónica (MA) y la contratónica (SEP) se relaja y acaba cayendo: SÈPTIMÁNA > semana. En el siglo XIII especialmente, se encuentran las grafías setmana, sedmana y sobre todo selmana.

señor < SENIOR. El comparativo de SENEX, anciano, SENIOR tenía en latín clásico tres sílabas: SE NI OR. Cuando el hiato se convirtió en diptongo, dio lugar a una i semiconsonántica (una yod) que influyó sobre la N palatalizándola. Es un contexto de la llamada «yod segunda», como sucede también en viña.

ser < SEDERE. Ilustra la frecuente caída de -D- intervocálica latina, además de presentar un cambio de significado, pues SEDERE en latín significaba estar sentado (ver sedente), y se oponía a STARE (estar en pie) y IACERE (estar tumbado), algo como sucede actualmente en alemán con stehen, sitzen, liegen. En la Edad Media, seer significaba aún a veces ‘estar sentado’, aunque también, cada vez con mayor frecuencia, simplemente ‘ser’ (enartado puede seer ‘puede ser engañado’).

seso < SENSU. Como en SPONSA > esposa o ANSA > asa (o PENSARE, que da el doblete pesar/pensar), puede verse que el resultado de -NS- latina es -s- simple, que tuvo en castellano medieval una pronunciación sonora, la que se transcribe por /z/. La oposición -ss-/-s- en contexto intervocálico fue semejante a la que existe en francés actual (poison ‘veneno’ / poisson ‘pescado’). Si se ve una grafía rara como sesso, estamos ante una muestra de confusión en la pronunciación (si no se diferencia hablando, es fácil confundirse en la escritura). Ver también -se.

soberbia < SUPERBIA. Es una palabra donde, además de comprobarse que la U breve da o, puede verse la diferencia entre la -P- intervocálica y la -B- intervocálica, ya que esta palabra se escribió durante toda la Edad Media sobervia, y también sus derivados (sobervioso, soberviar) se escribían de esta manera. En CORDE, los primeros ejemplos de soberbia se encuentran en el Conde Lucanor, pero la fecha de esas grafías no es la de 1325-1335 que en el corpus se indica, pues esas son las fechas de composición de la obra, sino que los manuscritos de esta obra, por ejemplo S (BNE 6376), son de finales del XV o incluso del XVI. Hasta finales del XV la grafía soberbia es extremadamente inusual. Con posterioridad a esa fecha, se va abriendo paso poco a poco. En CORDE es difícil de apreciar exactamente en qué medida, pues, para los Siglos de Oro, se recogen numerosos textos con grafía modernizada.

tierra < TERRA. Puede comentarse la diptongación de E breve tónica latina (E > ie), que no se produce en los derivados en que la -e- no está en posición tónica: terrestre.

toller < TOLLERE. Esta palabra hoy desusada era habitualísima en la Edad Media, con el mismo significado de la palabra latina, ‘quitar’. Tenemos el verbo latino junto con su contrario, PONERE, en las reglas de la lógica, modus ponens y modus tollens. La -O- era breve, lo que hacía que cuando la forma verbal tenía esta sílaba como tónica, se convirtiera en -ue-: el fuego que tuelle la friura del agua; conviene que les tuelgan los pies e las cabeças e las alas. Esta palabra muy característica del léxico medieval desapareció prácticamente a finales de la Edad Media: ya en el XV era rara. Puede verse el verbo TOLLERE en carnestolendas, la época del año en que «hay que quitar las carnes» (este es el significado de carnes + tollendas).

ver < VIDERE. Puede comentarse la caída de la -D- intervocálica latina (como en SEDERE > seer > ser o en CREDERE > creer). Veer es más habitual en los siglos XIII y XIV, mientras que ver se generaliza desde el XV. El elemento -veer conserva su forma antigua en proveer (< PROVIDERE).

vivir < VIVIRE. En la Edad Media se escribe vivir o bivir (en lugar de v es frecuente encontrar u con valor consonántico, especialmente en la segunda v). Permite ilustrar el betacismo, o proceso por el que las v- iniciales frecuentemente sufren un refuerzo o una oclusivización en español, que se advierte en español medieval (y a veces moderno) debido a la grafía b-. Otros ejemplos: VOCE- > voz / boz (frecuente en la Edad Media); VERSURA > basura.

viejo < VETULUS. Es una palabra que permite ilustrar la síncopa o caída de la vocal postónica en las esdrújulas latinas (VE TU LUS > ve c’lus, por la rareza de /tl/), la acción de yod (el grupo C’L pasa a prepalatal sonora) y la diptongación de la E breve tónica latina (E > ie). Luego (ya en la Edad Moderna) la palatal dará velar /x/, y la confusión de v y b propiciará la grafía (ocasional) biejo.

viña < VINEA. Permite ilustrar la acción de yod tras la conversión en diptongo de un hiato latino. ‘VI NE A > ‘VI NIA > palatalización por acción de yod > nasal palatal. Lo mismo puede verse en ‘FI LI U > ‘FI LIU > hijo.

voz < VOCE-. La palabra VOCE sufre apócope de -e final (no apócope extrema, sino normal o regular). La V- inicial suele conservarse, pero no es raro que se encuentre b- inicial: boz es muy habitual en la Edad Media. ¿Por qué? Porque la V- inicial, por tender a ser pronunciada como oclusiva por su posición, se escribía con frecuencia como b-. En CODEA se advierte desde el siglo XIII hasta el XVII que boz compite con voz, aunque nunca llega a superar el número de apariciones de voz. Curiosamente, sí lo hace en los documentos cancillerescos (reales): 16 casos de boz frente a 5 de voz en el XIII; 17 frente a 8 en el XIV; 35 frente a 10 en el XV; solo en el XVI se revierte la tendencia: 4 boz y 10 voz en documentos cancillerescos. ¿Fue, según esto, boz en algún momento una forma más prestigiosa que voz?

vuestro < VESTRU-. Este caso es muy interesante, pues muestra la tendencia de elementos semejantes, por ejemplo parejas de términos, de igualarse en algunos aspectos. De VESTRU no debería haber surgido vuestro, pues ue es consecuencia de la diptongación de O breve tónica latina, que no existe en VESTRU-. Pero esta -ue- remite a la -ue- de nuestro < NOSTRU-. El par nuestro/vestro pasó a ser nuestro/vuestro. Esto pudo pasar ya en latín vulgar, con un *VOSTER, VOSTRA, VOSTRUM «erróneo» creado por influencia de NOSTER y también de VOS, el pronombre personal de segunda persona (‘vosotros’: «O vos omnes qui transitis per viam» > «oh, vosotros, todos los que andáis por el camino»).

Lo mismo, esta igualación de términos, se dio en el par SOCRU-/NURU- (-O- breve tónica dio -ue-, pero la -U- no lo hubiera dado; sin embargo tenemos suegra y nuera, no nura) y en DEXTRA / SINISTRA (E breve tónica > diestra y por su influencia también siniestra). Por cierto que el cambio del femenino SOCRUS a SOCRA, y lo mismo en NURUS > NURA, se dio por la tendencia en latín vulgar a la «lógica» de preferir la -A como terminación de los sustantivos femeninos; esto ya lo critica la Appendix Probi).

Belén Almeida

Para saber más:

Corominas, Joan, Diccionario crítico etimológico, Gredos. [no uso el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Corominas/Pascual porque tengo el de Corominas en casa…]

GITHE (Grupo de Investigación Textos para la Historia del Español): CODEA+ 2015 (Corpus de documentos españoles anteriores a 1800) [en línea].

Real Academia Española: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> [Fecha de la consulta]

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española: Diccionario de la lengua española, 23ª edición.

Real Academia Española, Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE), en línea.