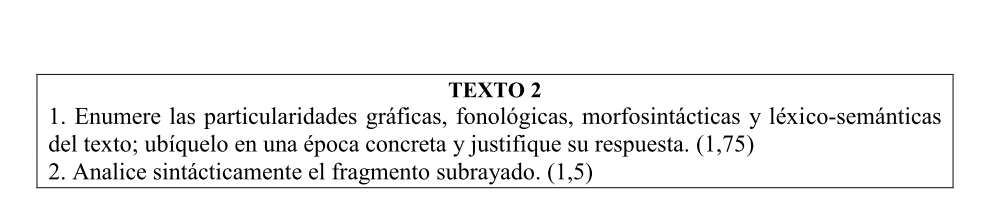

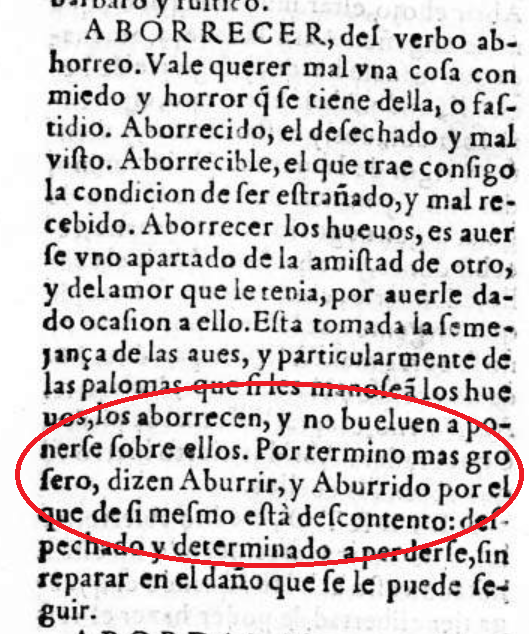

Se presenta de nuevo un texto para comentario filológico. Este apareció en oposiciones a profesorado de Secundaria (especialidad de Lengua castellana y Literatura) en la Comunidad Valenciana. Como es habitual en las oposiciones y como ya explicamos aquí, está regularizado, es decir, no se trata de una edición paleográfica sino que está modernizado en aspectos como las mayúsculas, la resolución de abreviaturas, la tildación o la separación de palabras.

En primer lugar, propongo leer el texto despacio intentando comprender de qué trata, algo que nos ayudará muchísimo a la hora de comentarlo.

La inmensa turbaçión

deste reino castellano

faze pesada mi mano

y torpe mi discriçión:

que las horas y candelas

que se gastaban leyendo

agora gasto poniendo

rondas, escuchas y velas.

El tiempo bien despendido

en las liberales artes

en cavas y baluartes

es agora convertido:

Por tanto, si falleciere

la muy gentil elocuençia,

culparéis la diferençia

del tiempo que lo requiere.

Del cual un poco furtando,

aunque no sin grande afán,

a vos, señor de Almaçán,

pregunto, mal consonando:

¿cuál os es menos molesta,

vuestra secreta prisión

o la vulgar detençión

que vos es por el rey puesta?

Maguer son en calidad

algún tanto discordantes,

ambas a dos son privantes

de la franca libertad,

lo cual visto, cuidaría,

a mi paresçer grosero,

en el solo carcelero

consistir la mejoría.

FIN

Respondedme todavía,

generoso caballero,

que vos faga plazentero

la dárdana poliçía.

Ahora escribo lo que ha dado mi primera lectura del texto. Voy poniendo entre corchetes lo que creo que se debería entender sin problema desde un conocimiento medio de los textos y la literatura (y la historia):

La inmensa turbaçión

deste reino castellano

faze pesada mi mano

y torpe mi discriçión:

que las horas y candelas

que se gastaban leyendo

agora gasto poniendo

rondas, escuchas y velas.

[¿Qué sugiere esta estrofa? Parece que está oponiendo un tiempo pasado de paz en que el escritor empleaba su tiempo en leer y un tiempo presente de guerra. Las ocupaciones de la guerra (“rondas, escuchas y velas”) hacen “pesada” la mano y “torpe” la “discrición” ‘discreción’ de quien habla. Parece que se dibuja el tema de las armas y las letras]

El tiempo bien despendido

en las liberales artes

en cavas y baluartes

es agora convertido:

Por tanto, si falleciere

la muy gentil elocuençia,

culparéis la diferençia

del tiempo que lo requiere.

[Abunda en lo anterior, la contraposición entre la paz y sus quehaceres y la guerra y los suyos: antes gastaba (despendido, incluso con valoración: bien despendido) el tiempo “en las liberales artes”, y “agora” “en cavas y baluartes”, así que se disculpa “si falleciere / la muy gentil elocuencia”, y dice que el destinatario del poema achacará esta falta de elocuencia a “la diferencia del tiempo que lo requiere”, es decir, a que las circunstancias han cambiado y así lo requieren]

Del cual un poco furtando,

aunque no sin grande afán,

a vos, señor de Almaçán,

pregunto, mal consonando:

[Entra en el tema con una pregunta o cuestión, algo característico de algunas poesías de cancionero… Ya veremos. De momento, el poeta roba (furtando) un poco de tiempo (del cual, se refiere al verso anterior) con “grande afán” (agobios, prisas) para hacer una pregunta al destinatario, que es señor de Almaçán, y lo hace en verso (consonando), pero mal]

¿cuál os es menos molesta,

vuestra secreta prisión

o la vulgar detençión

que vos es por el rey puesta?

[aquí el poeta entra a comparar dos prisiones del destinatario, una prisión secreta y una prisión que llama “vulgar” impuesta por el rey. Dos cosas se nos pueden ocurrir: a) una prisión secreta se referirá probablemente a un asunto amoroso, pues el amor se entiende, mediante una metáfora muy frecuente, como prisión. b) para que el poeta se refiera tan abiertamente y con ese tono a una medida impuesta por el rey, debemos hallarnos en un escenario de contienda civil más o menos abierta > esto señala también hacia el siglo XV, como lo que se dijo antes de la poesía de cancionero]

Maguer son en calidad

algún tanto discordantes,

ambas a dos son privantes

de la franca libertad,

lo cual visto, cuidaría,

a mi paresçer grosero,

en el solo carcelero

consistir la mejoría.

[sigue comparando las dos “prisiones”, diferentes en sus características (en calidad / algún tanto discordantes) pero que privan “de la franca libertad”, por lo que el poeta juzga (cuidaría) que la diferencia (en este caso diferencia para mejor) solo está en quien es el carcelero: “en el solo carcelero / consistir la mejoría”. Esta construcción de infinitivo parece también una construcción culta, latinizante, propia de los textos del XV. De nuevo parece que el poeta se refiere de manera algo irrespetuosa al rey, peor que el otro carcelero (la mujer amada)]

FIN

Respondedme todavía,

generoso caballero,

que vos faga plazentero

la dárdana poliçía.

[El poeta pide respuesta (para un juego de preguntas y respuestas, tan habituales en la poesía de cancionero) y hace una referencia que, en este momento, no soy capaz de desentrañar]

Una vez leído y comprendido el texto, nos fijamos en elementos lingüísticos relevantes y los vamos señalando en el texto con marcadores o simplemente con lápiz/boli. Comento algunos pero sería posible hacerlo con más, por ejemplo bien < BENE (con apócope y diptongación de E breve tónica latina), castellano < CASTELLU/CASTELLA (con palatalización de L geminada), reino < REGNU, etc.

La inmensa turbaçión [-nm- es una grafía culta frente a imens-; sigue existiendo ç aunque + i su valor es igual que el de c]

deste reino castellano [unión gráfica de de + este, muy frecuente hasta los Siglos de Oro]

faze pesada mi mano [FACERE > fazer > hazer > hacer, con el resultado de F- latina todavía escrito como f- (> texto medieval sin duda) y la –C- latina entre vocales que ha dado –z- (sibilante / fricativa dental sonora)]

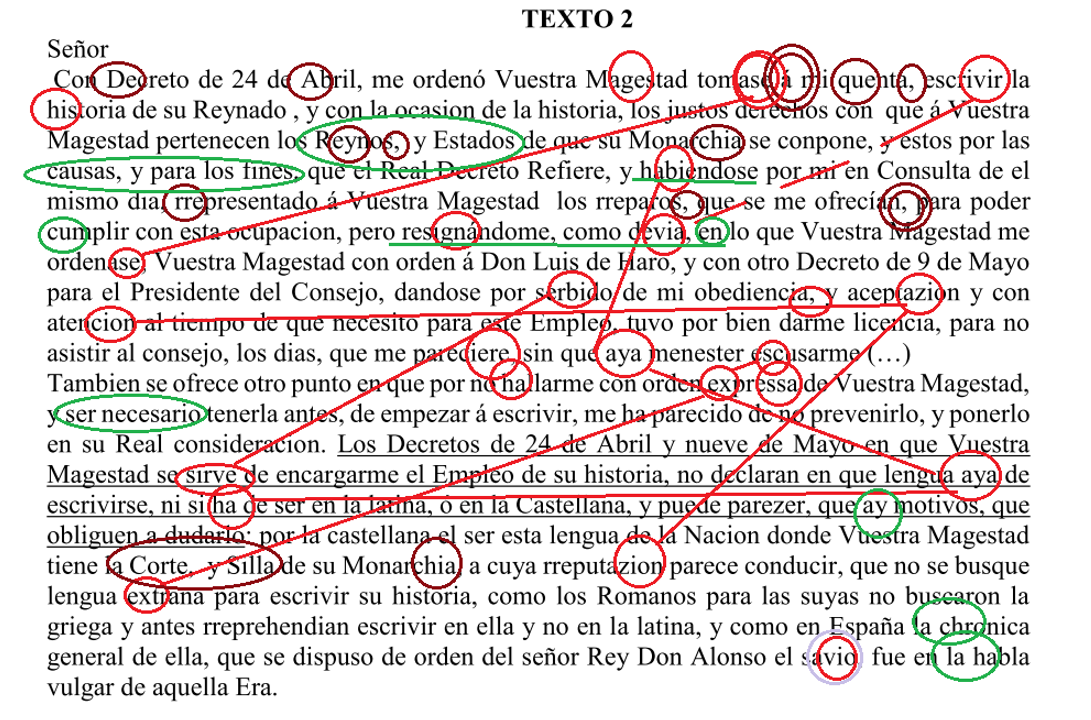

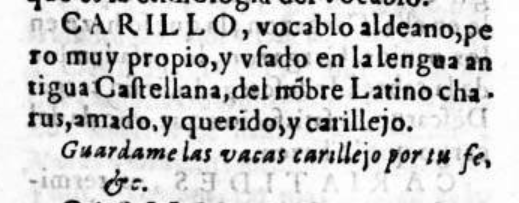

y torpe mi discriçión: [discriçión: pensando en qué puede significar esta palabra, parece que puede ser ‘discreción’, que sabemos que es inteligencia, sensatez, agudeza… (v. discreto/a en la literatura de los Siglos de Oro) > estamos ante una variación e/i en átonas (tan frecuente), que se puede comentar incluso sin conocer el étimo]

que las horas y candelas [horas < HORA, se escribe la h-. La h- < H- latina (¡no se pronunció nunca!) se empezó a escribir más en el siglo XIV y especialmente en el XV, antes se solía omitir.]

que se gastaban leyendo [esta –b- me parece sospechosa, pues en la EM lo usual era –v- < -B- intervocálica latina. Es cierto que cuando empezaron a confundirse en la pronunciación b y v (cada vez en más contextos) se empieza a encontrar esta grafía, pero a pesar de eso me extraña. Lo mismo digo de «caballero» (más abajo)]

agora gasto poniendo

rondas, escuchas y velas. [velas se refiere, como queda claro por el contexto, a vigilantes que velan, no a ‘velas’ (que será más bien las candelas de las que se hablaba antes). Un escucha era un centinela, podemos no saberlo pero de nuevo el contexto nos puede iluminar]

El tiempo bien despendido [despender es gastar, lo podemos comparar con expender, dispendio…]

en las liberales artes

en cavas y baluartes [de nuevo se oponen liberales artes / cavas y baluartes]

es agora convertido: [marco agora para comentar]

Por tanto, si falleciere [marco la forma de subjuntivo para comentar]

la muy gentil elocuençia, [gentil es un adjetivo frecuente en la poesía de cancionero, lo puedo comentar ]

culparéis la diferencia [forma culparéis, no culparedes: lo comentaré]

del tiempo que lo requiere.

Del cual un poco furtando, [como hemos dicho, la f- inicial nos confirma que estamos ante un texto medieval]

aunque no sin grande afán,

a vos, señor de Almaçán, [presencia de ç (opuesta a z) con valor de fricativa o africada dental sorda (no sonora como z)]

pregunto, mal consonando:

¿cuál os es menos molesta, [pronombre os (no vos), lo marco y lo relacionaré con otros pronombres o determinantes (vuestra, vos es … puesta) y la persona verbal (respondedme) para hablar de tratamientos]

vuestra secreta prisión

o la vulgar detençión

que vos es por el rey puesta?

Maguer son en calidad [maguer se marca como elemento característico de los textos medievales]

algún tanto discordantes,

ambas a dos son privantes [privantes, un adjetivo en -nte con la forma de participio de presente activo latino, probablemente no se usó en la lengua hablada; estas formas son frecuentes en el siglo XV]

de la franca libertad,

lo cual visto, cuidaría, [cuidar: pensar. Palabra muy característica del léxico medieval]

a mi paresçer grosero,

en el solo carcelero

consistir la mejoría. [esta construcción de infinitivo es característica de algunos textos del XV y probablemente no se usó en la lengua hablada, sino que es una peculiaridad sintáctica propia de la lengua escrita culta que se apoya en construcciones latinas con infinitivo]

FIN

Respondedme todavía, [todavía tiene aún otro significado que actualmente, significa algo semejante a «en todo caso» (toda + vía)]

generoso caballero, [si queremos fijarnos en esto, podemos recordar que g+e,i y j no eran aún velares, sino prepalatales (sonoras). Buscamos hacia atrás por si hubiera más ejemplos que aducir, pero no veo]

que vos faga plazentero [comentamos faga con faze y furtando; comentamos plazentero con faze,turbaçion,falleciere, poliçía]

la dárdana poliçía. [policía no significaba lo mismo que ahora en la EM y los Siglos de Oro. Dárdano es troyano]

A este poema y a su aparición en un examen de oposición dedicó un post muy interesante Carlos Campa Marcé en su blog Cidehametebenengeli. El autor se lamenta de

-la aparición de una versión regularizada (pero ya hemos visto en otras entradas que esto es lo más frecuente en oposiciones, más modernizados los textos de los Siglos de Oro y menos los medievales; ayuda a comprender y disminuye los elementos de juicio)

-la falta de título. Dice: «Hay otro problema, y es la ausencia del título con que habitualmente se presenta el poema: “Pregunta a Pedro de Mendoza”. El título nos aclararía algunos aspectos del poema, y sobre todo nos llevaría a situarlo dentro del subgénero de poemas de “preguntas y respuestas”, modalidad típica de la poesía cancioneril del siglo XV. Pero es que, además, se conoce la “Respuesta de Pedro de Mendoza a Gómez Manrique” que, por último, sería otro elemento clarificador de nuestro texto.»

Sin embargo, hemos visto que una lectura cuidadosa del texto nos permite llegar a las mismas conclusiones: es una poesía del género «preguntas y respuestas» y se refiere a un asunto amoroso.

En el post, el autor señala que «como miembro de un tribunal pude observar cómo muchos de los opositores conseguían fechar el texto en el siglo XV, e incluso adscribirlo a la poesía cancioneril, pero muy, muy pocos –en nuestro tribunal solo una persona- aproximarse a una inteligencia certera de su asunto y estructura.» Se ofrecen algunas notas para la comprensión del poema, algo semejante a lo que se ha esbozado aquí y algunos elementos más, sobre todo métricos. El misterioso «la dárdana poliçía» del último verso es también para los editores (él se refiere a la edición de Rodríguez Puértolas) «casi un enigma», y solo señala que (como habíamos visto), «hace referencia a la cortesía troyana o propia de los troyanos.»

Se trata, pues, de un texto del XV, poesía de cancionero, concretamente del tipo «preguntas y respuestas» con muchas características del género y de la lengua literaria del XV. Su autor, que resulta muy complicado identificar sin más datos que los que ofrece en texto, es Gómez Manrique.

En un libro con comentarios resueltos que se puede consultar aquí, la autora interpreta la «secreta prisión» de otra manera (a mi parecer, de manera errónea, algo que se comprueba no solo conociendo el texto de respuesta, sino leyendo con cuidado el texto); sin embargo, ella opera sobre un texto con grafía algo diferente (p. ej. tiene cauallero, gastaua). ¿Cuál apareció realmente en las oposiciones? En Cidehametebenengeli, se dice que la versión de Rodríguez Puértolas. En general, efectivamente, se eligen textos de una edición publicada.

En resumen, puede verse cómo una lectura atenta, cuidadosa y reflexiva de los textos (¡los textos se explican a sí mismos!) y fijarse en unos pocos detalles gráficos y fónicos puede ser determinante para comentar una obra que, en principio, puede resultar compleja (como queda de manifiesto por lo que se dice en el blog Cidehametebenengeli).

Belén Almeida

Imagen: Cancionero. Gómez Manrique (h. 1475). BNE, Mss/7817.

Cómo citar esta entrada:

Almeida, Belén (2019): “Otro comentario filológico de un texto medieval”, TextoR. Blog del Grupo de Investigación Textos para la Historia del Español (GITHE). Recuperado de: https://textorblog.wordpress.com/2019/06/11/7571/.